ここから本文です。

「香川大学研究室訪問交流講座」を開催しました!

- 日時 令和7年8月8日(金)13時00分~16時00分

- 会場 香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション(高松市庵治町高砂)

- 講師 末永慶寛氏(共創の場形成支援プログラムPL/香川大学創造工学部教授)

8月8日(金)、香川大学瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーションにて「香川大学研究室訪問交流講座」を開催し、6名が受講しました。本講座では、香川大学の調査船に乗り、「海のゆりかご」として重要な役割を果たす藻場や人工漁礁を見学し、里海に関する研究を実際の現場で体験しました。

〈実習〉調査船で人工漁礁を沈めたポイントを見学しました

はじめに、末永先生より人工漁礁について実物モデルを用いた解説がありました。人工漁礁は六角形型の基礎部・屋根部があり、屋根部には着脱可能なキノコ型の突起部が付いています。この部分に海藻が着生し藻場が形成されます。新たな人工漁礁を設置する際には、母藻が付いた突起部を移植することで、従来のように海藻を刈り取って植え付ける必要がなく、海藻にダメージを与えず短期間で藻場造成が可能になるとのことでした。人工漁礁や藻場という言葉を初めて聞く参加者も多い中、分かりやすい説明で理解が深まった様子でした。

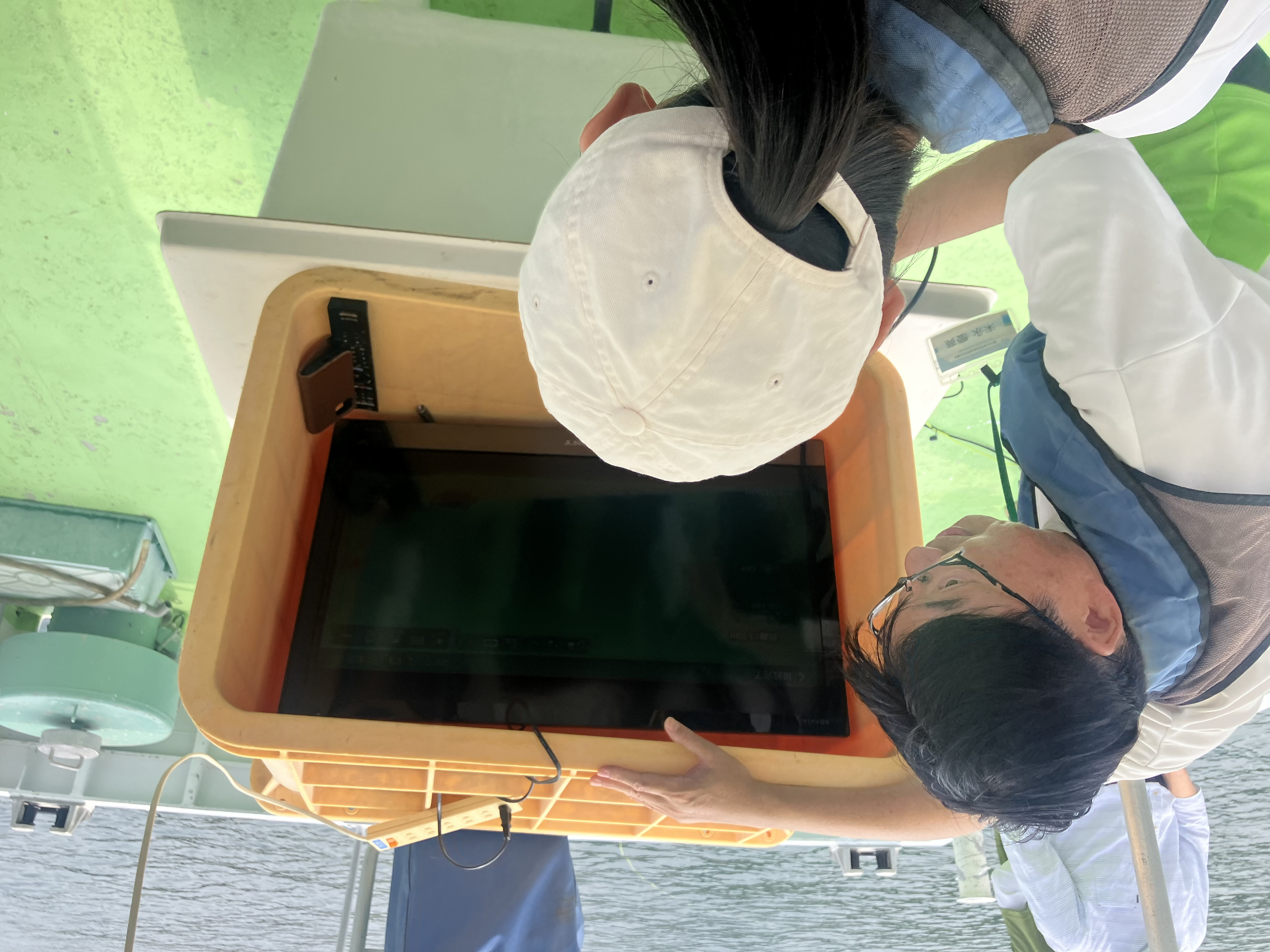

続いて調査船に乗り、実際に人工漁礁を沈めている海域へ移動しました。この場所では、海岸線と平行に複数の人工漁礁が設置されており、1か月前にも将来の水温上昇に対応するため、より水温の低い水深の深い場所に新たに設置したそうです。海中の様子を確認するため、水中ドローンを投入し、船上モニターで観察しました。人工漁礁の周りに集まる様々な種類の魚や人工漁礁に海藻が付着している様子が確認できました。

〈座学〉藻場から始まる豊かな海の創生~藻場造成構造物によるブルーカーボンへの貢献~

庵治マリンステーションに戻り、「藻場造成構造物によるブルーカーボンへの貢献」をテーマに講義が行われました。冒頭、人工漁礁にびっしりと海藻が繁茂し、イカの卵や魚が集まる様子が映像で紹介されました。藻場は、水質浄化や生物多様性の維持、海岸線保全(波浪の抑制や底質の安定)、さらには二酸化炭素を吸収・固定する「ブルーカーボン」など、多岐にわたる重要な機能を担っています。しかし、戦後から高度成長期にかけての沿岸開発や環境変化などの影響で藻場や干潟が減少し、それに伴って漁獲量の減少も深刻化しています。こうした課題の解決に向けて、末永先生が開発した特許取得の人工漁礁は、稚魚の保護・育成場としての機能だけでなく、自然エネルギーである潮の流れをうまく制御して、海藻の胞子や稚魚の餌となる小型生物の着生を促進するように設計されています。

また、藻場の新たな価値として、水温上昇を抑制する効果が実証されたと最新の研究結果の説明がありました。さらに、キジハタに超小型発信機(ピンガー)を装着して行う行動調査、多度津高校と連携した「讃岐うどんウニ」プロジェクトなどの紹介がありました。末永先生は、10年後の瀬戸内海を見据え、資源豊かな海の再生に向けた取り組みを進めています。

〈学生交流会〉香川大学の学生からお話を伺いました

最後に、香川大学の学生との意見交換が行われ、受講者からは研究内容や大学生活、進路選択のきっかけなど、多くの質問が寄せられました。将来の夢や目標に向けたアドバイスを受けた受講者の表情は、やる気に満ちていました。

講座終了後のアンケートでは、「今まであまり考えたことがなかった事をたくさん聞くことができ、とても面白かった」「説明だけでなく、船に乗って実際に見ることができたのが良かった」「少人数制の講座なので質問もしやすかった」といった感想が寄せられ、香川大学の里海研究を身近に体感できる、有意義な講座となりました。

このページに関するお問い合わせ