ここから本文です。

「香川大学研究室訪問講座~さぬきの気象観測プロジェクト~」を開催しました!

- 日時 令和7年8月6日(土)9:00~11:30

- 会場 香川大学幸町キャンパス北1号館3階教養地学実験室(高松市幸町)

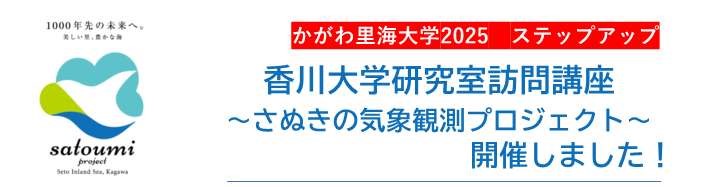

- 講師 寺尾徹氏(香川大学教育学部教授)

8月6日(水)、香川大学幸町キャンパスにて、「香川大学研究室訪問講座~さぬきの気象観測プロジェクト~」を開催しました。本講座では、気象や気候に関する座学と実体験を通じて体験し、大学における研究内容について理解を深めました。

〈座学1〉大気も物質

はじめに、寺尾先生より、アジアモンスーンに関するご自身の研究について、インドやバングラデシュでの活動の様子や研究チームの仲間との写真も交えて紹介がありました。中には、太平洋東端の水温が上がるとバングラデシュでコレラ患者が増えるなど、一見無関係に見える事象が実は関連しているという思いもよらない事例もあるそうで、データと仮説がかみ合う瞬間こそが気象学の面白さであると語られ、講座は和やかな雰囲気で進みました。

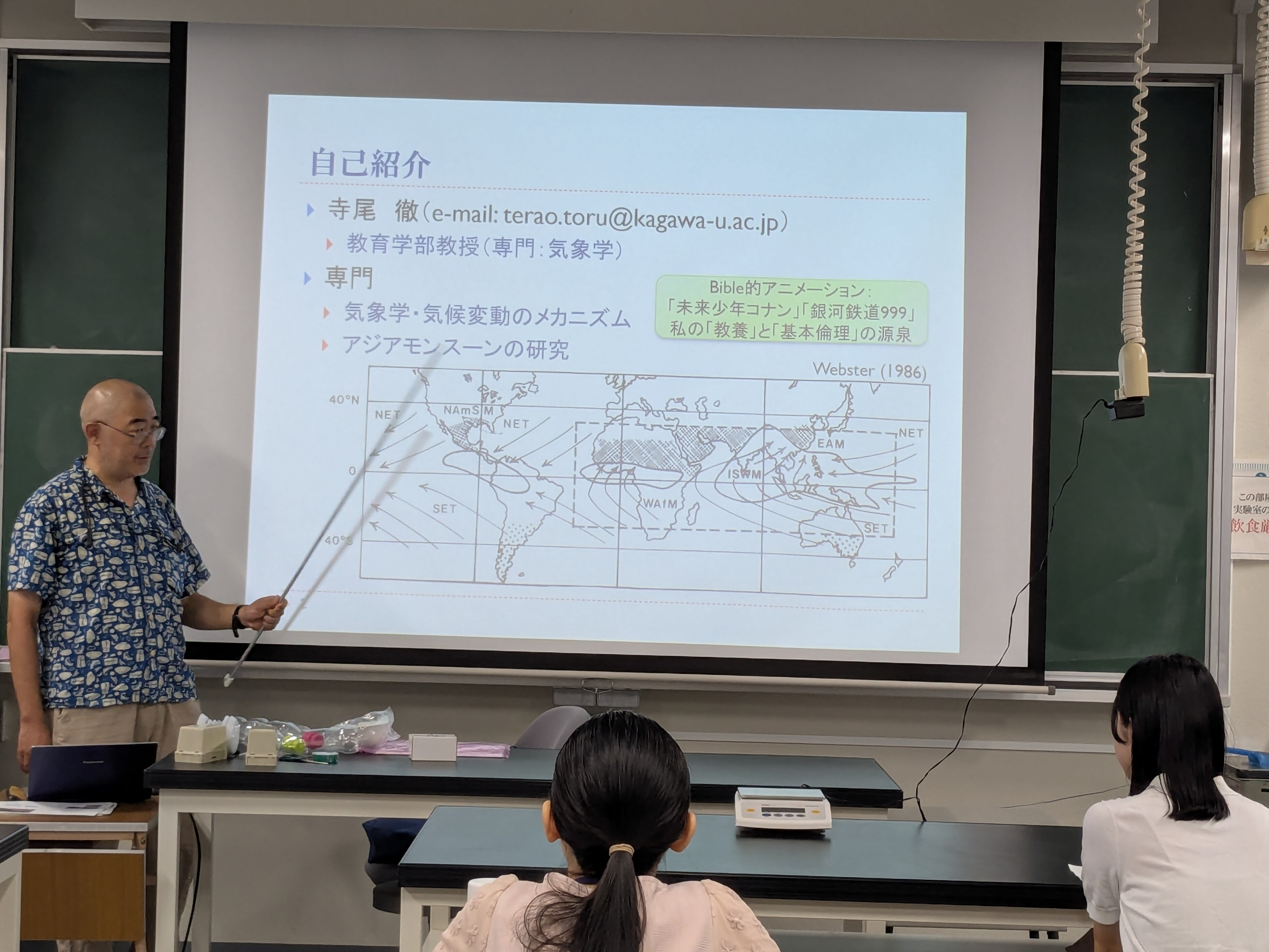

続いて、大気のお話がありました。寺尾先生から「1.あたりの大気の重さは?」という質問があり、受講者は普段考えたことのない問いに驚きながら答えていました。実験では、ペットボトルの重さを計量し、その後炭酸キーパーで空気を入れて再度計測する比較実験を行い、大気に質量があることを確認しました。さらに、大気質量に関する映像を視聴し、周囲の大気1.あたり約1.2kgの質量があることや、気圧とは上空の大気の重さであり、標高が高いほど気圧が低くなることについて解説がありました。

〈座学2〉香川の夕なぎと団扇(うちわ)

丸亀市の団扇は、日本国内生産量の約9割を占める特産品です。始まりについては諸説あるそうで、一説には寛永

10年(1633)頃、金毘羅大権現の別当宥.が天狗の葉うちわに着想を得て、土産物として作ったのが始まりとされて

います。また、香川県では、夕方に風が止む「夕凪(ゆうなぎ)」が発生しやすく、この現象や夏の厳しい暑さといった気候の特徴が、団扇づくりが盛んになった要因の一つと考えられています。さらに、夜にも風が止む「夜凪(よなぎ)」が多く観測されることや、塩田が盛んだった歴史的背景から古い気象データが多く残っていることも紹介されました。一方で、香川県で風が弱い理由が地形の影響によるものなのか、あるいは海陸の温度差によるものなのかについては、現在も研究が続けられているそうです。

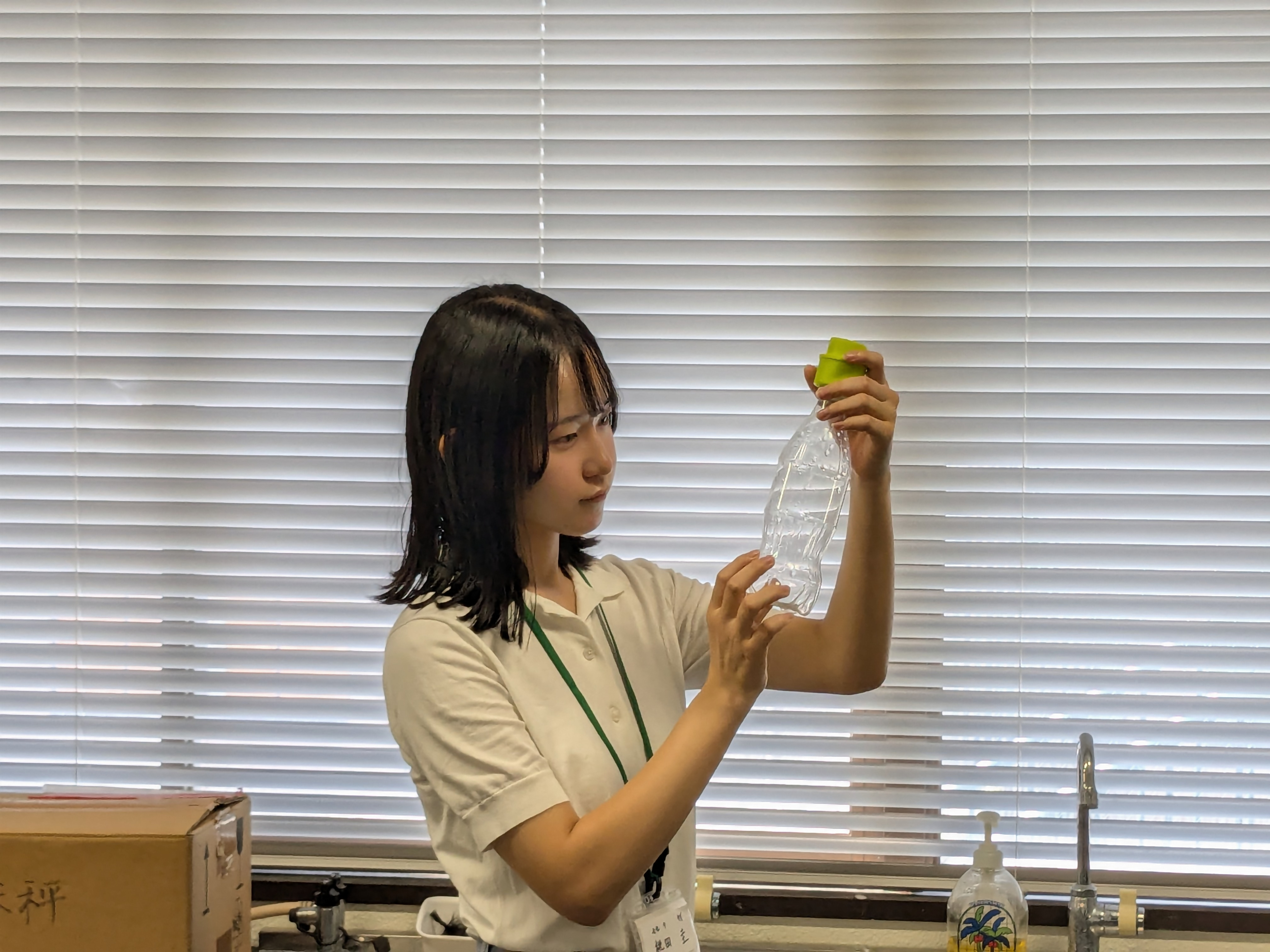

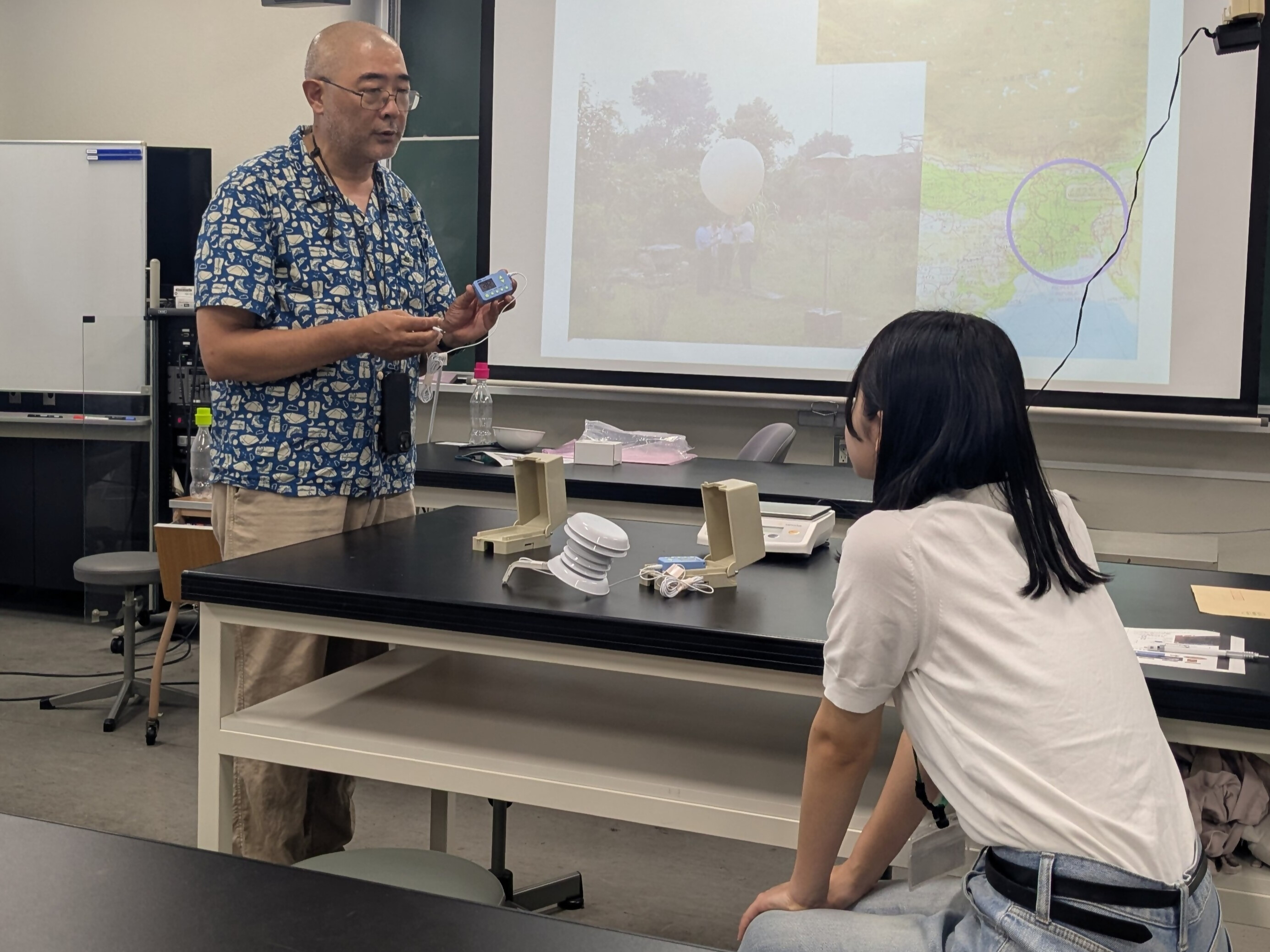

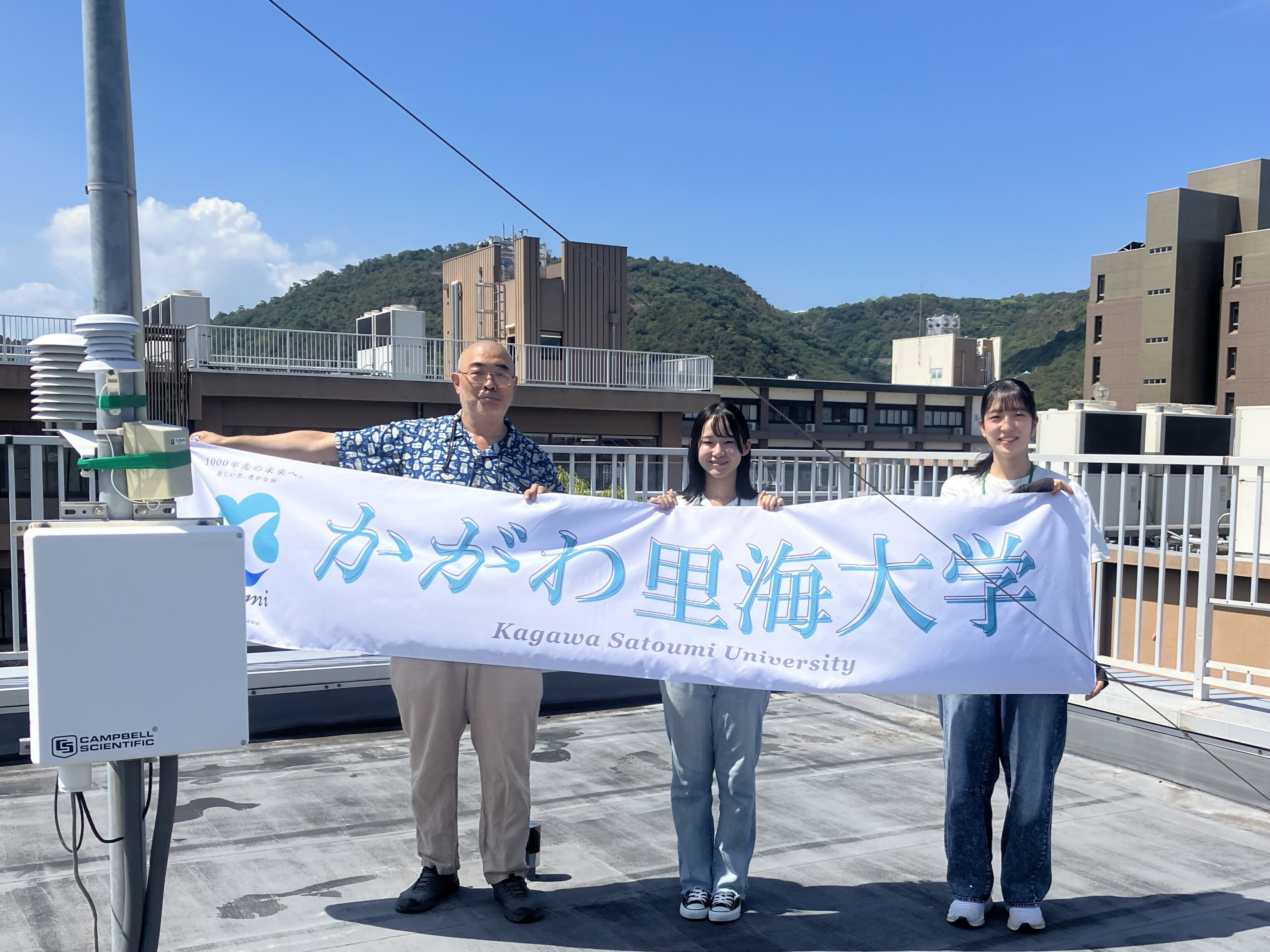

〈屋外調査〉温度計を設置して気象観測の方法を体験しました

香川大学周辺の地図を見ると、南西方向に標高約320mの峰山があり、昼は山に向かって吹き上げる谷風、夜は山

から吹き下ろす山風が吹くと考えられます。寺尾先生は、この峰山からの冷気を観察するため、複数の地点に温度計を

設置しているそうです。今回は香川大学屋上に温度計を設置して気象観測の方法を体験しました。また、屋上には風速

計や雨量計も設置されており、それらの機器についても解説がありました。

〈まとめと振り返り〉

教室に戻り、講座全体のまとめと振り返りを行いました。終了後のアンケートでは「コミュニケーションを取りながら理解を深めることができた」との感想があり、座学と実体験を通して香川大学での研究に触れることができた、有意義な講座となりました。

このページに関するお問い合わせ